【記事】本とアートが優しく迎えてくれる、まちの図書室「保健室となり文庫」西 智弘先生インタビュー

医師であり、孤立という病に対して薬ではなく地域の人のつながりを処方する「社会的処方」の第一人者でもある西 智弘先生。代表理事を務める一般社団法人プラスケアによる「暮らしの保健室」は、暮らしの中で誰かに話を聞いてもらいたいと考える人たちが、気軽に立ち寄ってコーヒーを飲みながら医師や看護師とおしゃべりできる場所として2017年に設立されました。

そのお隣には、今年の4月に私設図書室「保健室となり文庫」がオープン。インテリアにアート作品を取り入れるなどおしゃれな雰囲気の小さな図書室は、訪れる人にとってどのような空間になっているのでしょうか? そして、西先生が今後挑戦するアートの取り組みとは――。

“何のジャッジもしない”絵やガラス作品の存在

――「保健室となり文庫」(以下、となり文庫)のオープンから半年が経ちますね。まずは成り立ちから教えてください。

西 智弘先生(以下、西先生):

「暮らしの保健室」を利用する方の中には、その日の体調によって、家にひとりでいるのはしんどいけれど、人と話しをするほどのエネルギーはないといった方もいらっしゃいます。そんな時に適度に人とつながりが感じられる場所があるといいなと思って作ったのが「となり文庫」です。

利用の方法はさまざまで、「となり文庫」を目的にいらっしゃるだけでなく、ここに来て本を読んで過ごしているうちに人と話したくなった方が「暮らしの保健室」に立ち寄ったり、「暮らしの保健室」でいろいろな話をしたあと本を読みながらクールダウンするという方もいらっしゃいますね。

スタッフは銭湯の番台のようなスペースにいて、スタッフ側からコミュニケーションをとることは基本的にないので、利用する方のペースで過ごしていただけます。

――フリースペースではなく小さな図書室にしたのには、どんな理由があったのでしょう?

西先生:

僕自身が本が好きということもありますし、「となり文庫」は“安心してひとりでいられる、本のある居場所”をコンセプトとしているので、安心してひとりでいられるために、“あなたはこのまちにいて良いんだよ”と周りから許される、認められる仕掛けが必要だったんですね。

例えば、縁もゆかりもないまちって旅行で訪れるから楽しいのであって、1ヶ月ずっとそこで過ごすとなるとホームシックになるだろうし、だんだんしんどくなってくると思うんです。それって“自分はこのまちにいて良いんだ”と自覚できないからなんですよ。

常に孤独感を抱いている人は、自分が住んでいるまちに対してもそういった感覚があって、自分がこのまちで生活をしていくことにどんな意味があるのか。自分がここにいてもいなくても、まちは何も変わらないのではないかと思ってしまうんです。

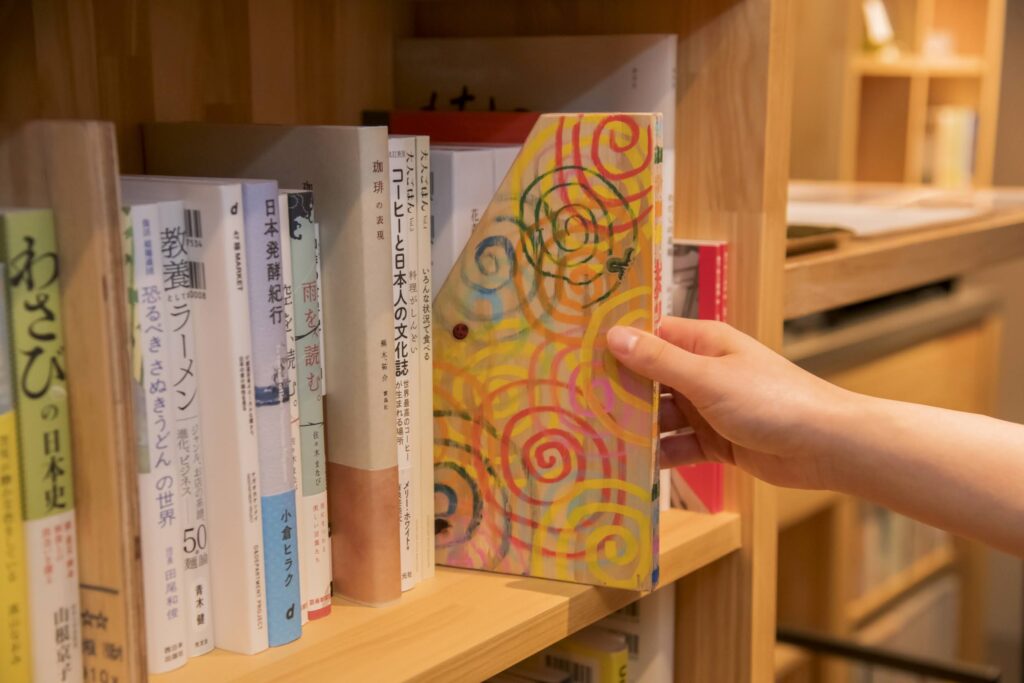

「となり文庫」には、“社会的処方” “孤独・孤立” “まちづくり” “アート・文化” “生と死”という5つのテーマに沿った本を置いています。その中の1冊がきっかけで自分が住むまちに目を向けることができれば、“自分はここにいても良いんだ”と思えるようになるのではないかと考えたんです。

――本がきっかけで、自分が住むまちに興味を持つこともあるということですね。

西先生:

そうです。面白いデザインのマンホールの蓋だけを集めた図鑑や、看板をメインに“まちの文字”を集めた文字の図鑑、さまざまな草花をイラストで表現した本を読んで、「自分が住むまちのマンホールってどんなデザインなんだろう?」「自分も面白い文字を探してみたい」「家の周りにはどんな花が咲いている?」と、外に出かけたくなる人がいるかもしれません。

すると、外出することでまちとのつながりが自然と生まれて、自分はここにいても良いと思える。本って行動を起こすきっかけになるんですよ。

――では、「となり文庫」の特徴のひとつでもあるアートに関しては、どんな想いがありますか?

西先生:

書店でも図書館でもなく、安心してひとりでいられる居場所を実現するのに何が必要かなと考えた時に、“場所”があって、“本”があって、“アート”があるという、この3つを柱にしようと思いました。

動物をモチーフにした絵は、福岡在住のペン画アーティスト・日高あゆみさんの作品で、たまたま日高さんの絵をインターネットで見つけて、フラットな動物の表情が良いなと思ったんです。

笑顔でワイワイ楽しそうにしているデフォルメされた動物の絵も良いですが、孤独に苛まれている人がその絵を見ると、この絵の動物たちは楽しそうなのに、何で自分はこんなにツラい思いをして過ごしているんだろうという気持ちになるんですね。

楽しいはずの絵が、孤独感が深まるひとつの材料になってしまい、この場所にはいられないと思ってしまうことも。そういった意味でも“何のジャッジもしない”日高さんの作品は、「となり文庫」にピッタリでした。

――確かにどの動物からも、“ただそこにいる”というさり気なさが感じられますね。そして独創的な模様が、とても芸術的です。

西先生:

模様は下書きなしで描いたそうです。1階にある大型の本棚に描かれたパンダやキリンは、「このスペースに自由に描いてください」とお願いして直接描いていただいたもので、絵に特別なメッセージを込めるのではなく、「描きたいと思ったものを描いたらこうなりました」とおっしゃっていました。

2階にも日高さんが描いたカバやウサギ、ネコなどの絵を飾っていて、本を読んでいる時にふと顔を上げると動物たちと目が合うんですよ。すると、ひとりじゃないという安心感が湧き上がってきて、また本の世界に没頭できる。それがすごく良いなと思います。

――ガラスのオブジェなども派手な装飾がなく、温かみが感じられますね。

西先生:

ランプシェードは、ガラス作家の安土草多さん、グラスは安土天平さんというご兄弟の作品です。おふたりのお父様である忠久さんもガラス作家で、もともとは忠久さんの作品が好きでコレクションしていて、そこから草多さん、天平さんの作品も集めはじめたという感じですね。

大量生産したガラス製品ではなく、ひとつひとつ手作りということもあって、作り手を感じるところが好きです。ランプシェードを灯した時に壁に映った光が揺らぐ様子も面白いですよね。

――プロの作品を展示するだけでなく、一般の方の作品を展示して販売するギャラリーもありますね。

西先生:

「社会的処方」の一環で、このまちで自分を表現したいという方の思いに「となり文庫」が少しでも貢献できたらという気持ちから、そういったスペースを設けました。

登録料と委託料はかかりますが、スペースさえ空いていれば誰でも利用可能なので、発表したい作品がある方は、ぜひスタッフに言っていただければと思います。

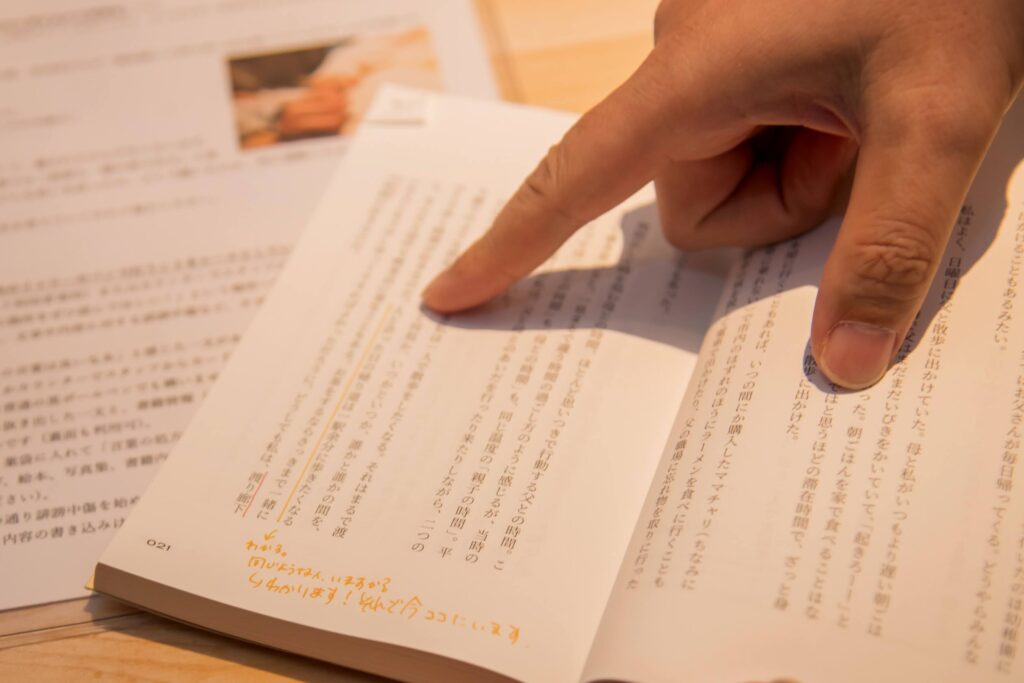

ほかにもアートと言えるかは分かりませんが、「となり文庫」で本を借りるための会員登録をしていただくと“代本板”をお渡しするんですよ。

これは借りる本の代わりに本棚に差しておく板でして、絵を描いたり文字を書いたり、自分だけの代本板にアレンジできます。本をデジタルで管理することも考えたのですが、代本板を活用することで利用者の皆さんに自由に自分を表現してもらいたいと思ったんです。

まちのみんなが自然にアートと向き合う取り組みを、川崎で

――西先生自身、アートへの興味が子どもの頃から強かったのでしょうか?

西先生:

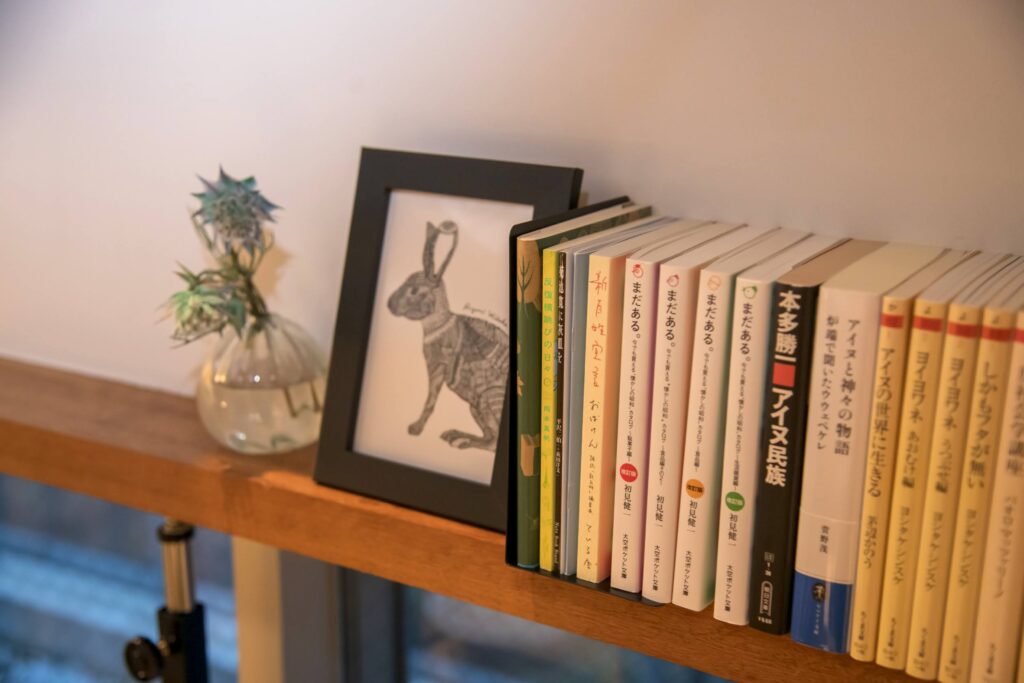

いえ、正直言って、自分に影響を与えた強烈なアート体験って特になくて(笑)。僕が育った北海道の田舎町は、アートよりも“自然”に接する機会が多いまちで、アートが豊富ではなかったと思います。

ただ、アイヌの伝統文化はよく目にしていたので、地域の工芸や異文化に自然と興味を持っていました。それが関係しているかは分かりませんが、昔の絵画や音楽などのクラシカルアートには全く惹かれず、作り手の想いが伝わるような現代のアート作品が好きです。

川崎市のアートに関しては、どうなんでしょう。人によってアートの捉え方や向き合い方って違うと思いますが、自分が何かに関わることでアートが身近になっていくということはあるかもしれませんね。

――そのために「となり文庫」ができそうなことや、西先生ご自身が今後挑戦してみたいことって何かありますか?

西先生:

「となり文庫」としては、本を通じてまちの文化を作っていくという役割が果たせればと思っています。

実は10月下旬から、武蔵新城の本棚6ヶ所を巡るスタンプラリーを開催するんですよ。そのイベントに「となり文庫」も参加していまして、「本のまち・武蔵新城」を楽しんでいただけるといいなと思っています。

あとは、家の前に小さな箱を置いて面白い本を並べたり、プラ模型を飾ったり、まちの中で自由にアート活動をする「かわさき・のきさき・アート」を来年の4月から行う予定です。

例えば、SF好きの人がSFの本と一緒にスターウォーズのフィギュアを並べると、それだけで世界が完成するじゃないですか。写真が好きな人は自分が撮った写真を棚に展示するのも良いですよね。すると、その作品を見た人が写真を撮ることに興味を持ったり、写っている景色に興味を持つといったことがあるかもしれない。

小さな花を一輪さりげなく置くのも表現のひとつですし、箱ひとつでこんな表現の仕方があるんだ! という驚きが生まれると思うんです。

置く箱もどんなものでも良くて、しっかりした本棚でも良いし、りんご箱のようなものでも良い。電話ボックスくらい大きな箱でも良いと思います(笑)。

のきさきに設置された箱から「あの家の箱って面白いよね!」というコミュニケーションが生まれて、まちのみんなが自然とアートに向き合っていく。そういった取り組みを市全域で行えればと思っています。

――将来的に、まちのあちこちで「のきさき・アート」が見られるようになると楽しいですね。まちと人とのつながりも、いろいろな場所で生まれそうです。

西先生:

市民ひとりひとりの「好き」が箱の中で小さなアートとして表現できると面白いと思うので、ぜひ「かわさき・のきさき・アート」にも注目してもらいたいです。

※まちの本棚巡りスタンプラリーと、かわさき・のきさき・アートについては、西先生のnoteをご覧ください。まちの本棚巡りスタンプラリー:https://note.com/tnishi1/n/na05f45b89047

かわさき・のきさき・アート:https://note.com/tnishi1/n/n38bd8ab8c16e

【保健室となり文庫】

コーヒーを飲みながら、医師や看護師、介護や栄養に詳しいスタッフと気軽に話ができる「暮らしの保健室」の隣にオープンした私設図書室。“社会的処方” “孤独・孤立” “まちづくり” “アート・文化” “生と死”という5つのテーマに沿った約1000冊の蔵書が並ぶ。本を借りたり購入することに加え、蔵書に書き込みをして“本を育てる”ことができるのもポイント。利用者を優しく見守ってくれるようなアート作品の数々にも、ぜひ注目を。

住所:川崎市中原区上新城2-7-5 セシーズイシイ23 B107

ホームページ:https://www.hokenshitsutonari.com/

(取材日 2025年9月9日)

取材・文/佐藤季子 写真/矢部ひとみ