【記事】「コミュニティ カフェココデは、誰もがアート作品を展示できる場所」 NPO法人コスモス・代表 横山典子さん

高津区・溝の口駅から徒歩約3分のところにある「コミュニティ・カフェ ココデ」(以下、「ココデ」)。美味しい食事やドリンクで地域の人から愛されているだけでなく、毎回さまざまなテーマで開催するアートの展示会やワークショップ、勉強会などで多くの方の交流の場となっているカフェです。こちらの店舗を運営しているのが、NPO法人コスモス代表の横山典子さん。

横山さんは「ココデ」のほかに、知的障害者のグループホームの運営や、地域に住む高齢者たちのコミュニティを形成する活動も行ってきたそう。なぜこの場所で、アートに関連した取り組みを始めたのでしょうか。

背景について伺うと、「どんな人でも分け隔てなく、作品を展示できる場を作りたかった」と話し、活動のこれまでとこれからについて語ってくれました。

“つながり”で「地域で生きている」ことを実感してほしい

ーーまずは横山さんのご経歴と、現在の活動について教えてください。

横山典子(以下、横山)さん:

もともと私は2000年から知的障害者(女性)グループホームを自主運営しておりまして、2003年にNPO法人コスモスを設立しました。2006年に「食堂ココデ」を開業して、今はこの場所を使ってアート作品の展示会やワークショップなども行っています。

ココデ企画の友禅染と携帯入れ(写真:横山さん提供)

グループホームは、障害者の方たちが、他人同士で暮らす場です。日中活動の場所とホームを行ったり来たりするだけではなくって、地域の人たちとつながって、彼ら自身が「地域で生きている」ということを実感してほしい。これまで行ってきた、地域のつながりをつくるさまざまな活動の原点には、そうした思いがあります。

2005年には、かわさき市民公益事業助成金事業として「ふれあいと暖かさのある安心安全な地域社会」「地域での楽しいこと。楽しい人たちとの出会い」をテーマに、「出前教室」と「公開教室」に取り組みました。

ーー出前教室と公開教室は、具体的にどのようなことを教えるものなのでしょうか?

横山さん:

例えば、「激弾BKYU」さんとコラボして福祉・障害者施設を訪問し、演技や音楽で一緒に遊んだり。川崎市「暮らしのセミナー」の公開講座として、子育て・孫育て講座や食生活・生活安全に関する勉強会を、地域の専門家を招いて開催したりしました。

2015~2016年には高津区提案型協働事業(委託事業)として高齢者の地域サロンづくりの企画を行ったり、2019年からは「0〜100才の見守りネットワークを創る会」も新しく立ち上げています。「あなたの周辺500メートルの地域で安心して生きる為の繋がりシステムを創る」を目指した取組です。

原動力は好奇心。「皆さんの作品は、私自身の学びにもつながっている」

ーーさらに2024年1月には、「ココデ・アート展」も開催されていますよね。

横山さん:

「ココデ・アート展」を始めたきっかけは、2023年の11月「Colors かわさき 2023展~色とりどりのアートがSDGsとつながる~」(主催:川崎市文化財団)を訪れたこと。そこで見たアート作品が印象的で。

作家の皆さんが描くすてきな絵を、誰もが気兼ねなく通えるような場所に展示し、日常の中にある「絵」として見てもらいたいと考えました。私のイメージをもとにチョイスした作品たちをお借りして、作家さんに謝金をお渡しする。川崎市文化財団さんにはそのつなぎ手として援助していただいて、実現できた展示会です。

これまでに私は、地域で生きていくためにほしい繋がりの事業に取り組んできましたが、そうやってパラパラと種を蒔いてきたことが、一つの形としてまとまっていくのかなと思います。

ーーおっしゃる通り、社会福祉にアートなど横山さんのこれまでの活動は多岐にわたります。その活動の原動力としては、一体何があるのでしょう?

横山さん:

何にでも好奇心を持ってやりたがる性格だから、だと思います(笑)。だって、世の中の色んなことを知りたくないですか? ふとテレビ番組を見ている時も「ホモサピエンスの奇跡!」みたいな、自分があまり知らないテーマや気になったことは何でも楽しんで観ちゃいますし、真剣にメモをとってしまうんです。

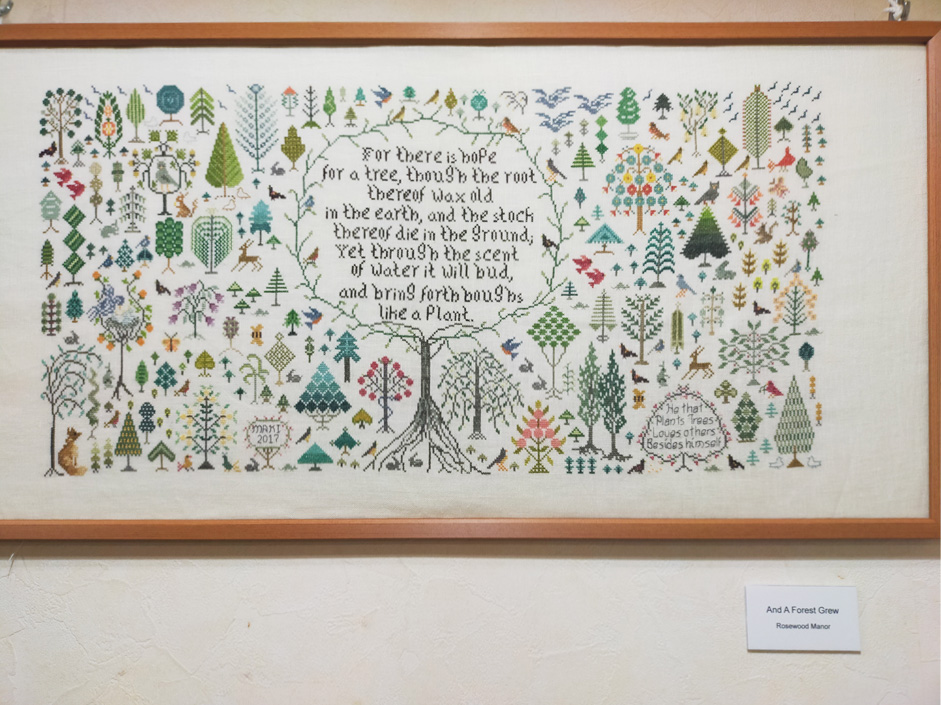

そうそう、以前「ココデ」でクロスステッチの作品を展示してくださった方がいたのですが、その作り方を知って驚いたんです! クロスステッチって、普通の編み物と違ってタテ・ヨコの2本の糸を取って縫っていくんですって。作品を見させてもらって、初めてその作り方を教えてもらいました。

ここに遊びに来てくださる方や、作品を展示してくださる方たちから、すごく色んなことを学ばせてもらっているなと感じます。水彩画の作品を見ても、「こういう風に色を重ねるんだ」「こんな表現があるんだ」って、新しい発見がたくさんある。どんなものも興味の対象である私にとって、すごく面白いんですよ。

だから「ココデ」は、地域の方や作品を生み出す人たちのつながりを生むだけじゃなくて、私自身にとっても学ぶきっかけを与えてくれる場所だなと思っています。

「あなたの作ったもの、なんでも飾っちゃいな!」

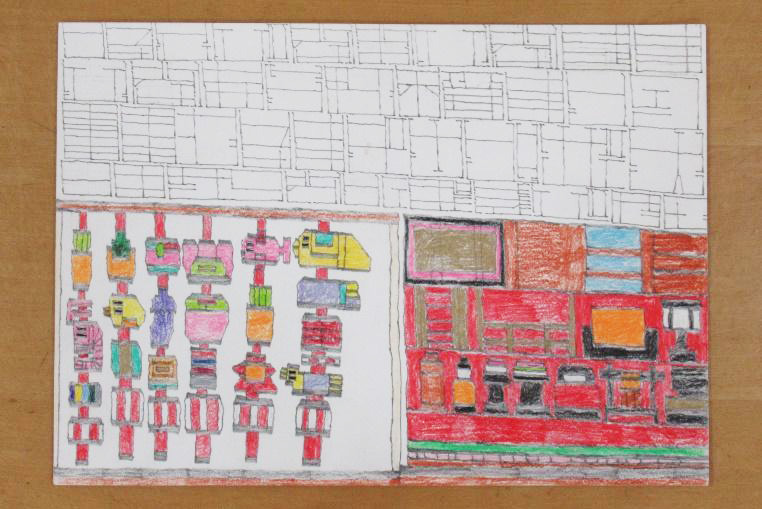

ーー「ココデ」でつながった方との交流から、横山さんにとっても素敵な発見があるのですね。アート展示でいうと、障害を持つ方の作品もよく展示されているのが印象的です。

横山さん:

「障害とは、生きにくさ」。それは、誰でも持っているものだと思っています。「“障害”のある方の作品」なんてわざわざ区分してほしくないとも思っているんですよ。

「障害のある方でもどなたでも」という表現がされることもありますが、“どなたでも”の中にもちろん障害者の方も含まれるわけですから、そう表記している時点で区別してしまっているなと思うんです。私は「“障害者だから”特別に支援したい」という風にはまったく思っていなくて、どなたの作品でも構わず飾ってほしいと思っているんですよね。

今の世の中、誰しもが少なからず“生きにくさ”を感じているじゃないですか。それなら、わざわざ“障害者の作品”なんて表現しないで、「あなたの作ったもの、なんでも飾っちゃいな!」という感じがいいなと。もちろんプロ・アマも問わず、ありとあらゆる人の作品が混じってなんぼのモンだな、と思っているんです。

ーー「ココデ」では誰に対しても等しく、アートの扉を開いているのですね。

横山さん:

そうですね。“1人ではできないけれど、みんなで集まればできる”ということを実践していくのが、共生社会だとも考えていますので。アートの分野でも、あらゆる枠組みも外した状態でみんなが楽しめる展示会をしたいなと思っています。

「誰でもいいから絵を飾ってみませんか?」くらいのイメージで、地域の人であれば誰でも受け入れられるような祭典が、市内でも定期的にあればいいですよね。川崎市さんには、ぜひその実現をお願いしたいなと、個人的には思っています。

“川崎のアートの未来”に込めた思い

ーー続いては川崎市にちなんだお話を伺います。横山さんは、いつから川崎市に住んでいらっしゃるのですか?

横山さん:

結婚したと同時に中原区のアパートに住み始めたので、もう50年くらい前になりますね。(2000年に)グループホームを自主運営してからはずっと高津区を拠点に活動しています。

川崎市は今ものすごく発展していますけれど、開発が始まるずっと前から見てきたので、地域の人ともよく昔話をして盛り上がるんですよ。「東急の田園都市線って、昔は梶ヶ谷駅までしか行かなかったよね」とかですね(笑)。長く住み続けているからこそ、近所の方とそんな話をしているのがすごく楽しいんです。

ーー約50年前から、川崎市の変遷を見てきたのですね。では、川崎の“アート”に対してはどのように考えていらっしゃいますか?

横山さん:

20年ほど前から、川崎は「音楽のまち・かわさき」としてすごく文化活動が活発になりましたよね。それで今は“音楽”に限らず、幅広く“文化のまち”になっている印象があって、川崎の宝物がたくさん生まれてくるなとも感じます。

ただ、そうした経緯を踏まえて私が思うのは、アートの領域は収益化につなげることが難しい面もあるということ。音楽は今や「川崎市の宝」になりつつありますが、絵画やアートの領域は、音楽に比べて集客力・爆発力はまだまだ小さい。パラアートに関して言うと、よっぽどノウハウが豊富な企業さんの力と繋がり、形を整えていかない限りは難しいかなと思います。

新潟県の企業が運営する「まちごと美術館」では、障がいがある方の作品を所蔵していて、それをまちの企業や店舗などに貸し出し、作品がレンタルされるごとに、収益の一部が作家さんに還元される仕組みを作っているそうです。

これを聞いて、川崎でもこんな仕組みが生まれてくるといいなと思いました。作品をより多くの方に届けるようなノウハウを持っていたり、それに協力してくださる企業さんの存在があれば、もっと多様なアーティストの方たちが、持続可能に活動できると思うんです。そうすれば、色んなアート作品を多くの方に楽しんでいただけるのではないかなと。

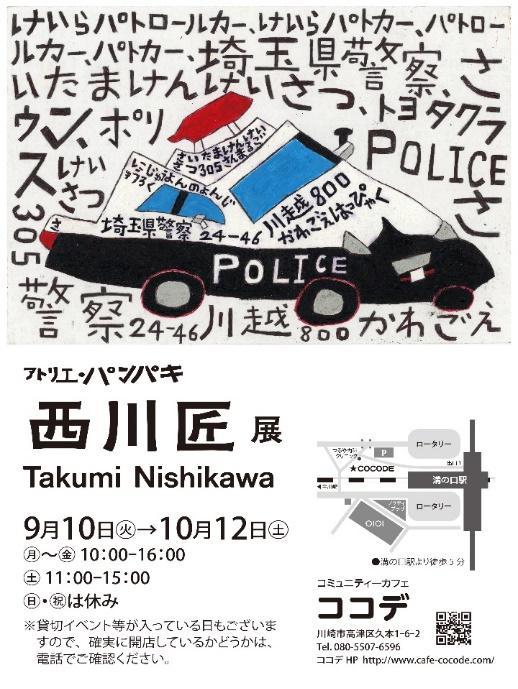

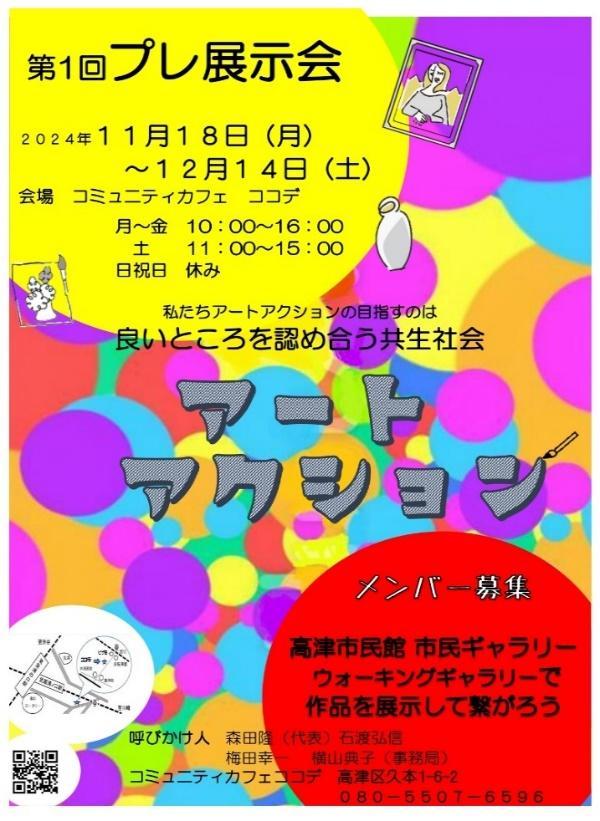

「ココデ」でも、最近「アートアクション」という新しい取組を始めました。

ーー「アートアクション」とは、どのような取り組みですか?

横山さん:

「アートアクション」メンバーの目指すのは、「良いところを認め合う共生社会」。いまは、交流や繋がりが生まれ・深まる出発点としたいとの思いで、「誰でも自分のアート作品を飾れる展示会」の企画に取り組んでいます。

昨年11月にまずは“プレ展示”として「ココデ」で開催して、いよいよ今年7月には高津市民ギャラリーで展示ができることになったんですよ! もうすぐ公募がスタートしますので、今はその詳細を会議で話し合ったりして準備を進めているところです。

どんな方でも楽しんでいただける場にできたら、と思っています。

◆「アートアクション」関連イベント

その他、カフェココデでの展示会や「アートアクション」関連イベントについては、「ココデ」ホームページからご覧いただけます。

http://cafe-cocode.com/

(取材日 2025年2月20日)

取材・文/柴田捺美 写真/矢部ひとみ